Intervenir en entreprise, c’est discuter avec un fantôme nommé le passé. Absent, diffus et pourtant bien présent, il erre dans les esprits sous forme d’une ritournelle collante : « c’était mieux avant ».

Comment faire pour que l’histoire enrichisse notre présent ? Quel rapport avoir avec son passé et comment fait-il écho à notre présent pour construire une vision stratégique du « demain » ?

Le passé agit comme une norme ; précisément comme une règle, un principe, un critère auquel se réfère tout jugement.

Interroger le passé revient à saisir les motifs de la résistance au changement, les freins individuels et collectifs. La tâche s’avère d’autant plus ardue pour un manager nouvellement intégré, car il n’a qu’un vague écho du passé de l’entreprise. Faisons alors confiance à « radio moquette », jamais en manque de jugements, d’interprétations et de modifications… pour mettre au parfum ce nouvel arrivant.

Les philosophes, historiens, psychanalystes ou écrivains n’ont pas attendu les neurosciences pour comprendre qu’il était possible de relire le passé pour le comprendre, le réinterpréter et s’en trouver ainsi éclairé.

Le piège réside dans l’évitement : ne pas vouloir interroger l’histoire et faire comme si celle-ci n’avait jamais existé. Si tel est votre cas, sachez que le retentissement sera à la hauteur de l’enfouissement. Il vous faudra alors convoquer des stratégies plus tonitruantes les unes que les autres pour tenter de faire fi. Pour faire contrepoids à ce mécanisme comportemental d’évitement, nous vous invitons à penser l’échec.

Pour que le vécu d’échec puisse ainsi se transmuter en progrès, d’une part, nous proposons de s’adjoindre une aide pour éviter le déni par une patiente analyse ; d’autre part, de concevoir l’absence de réussite immédiate comme faisant partie intégrante du processus d’évolution.

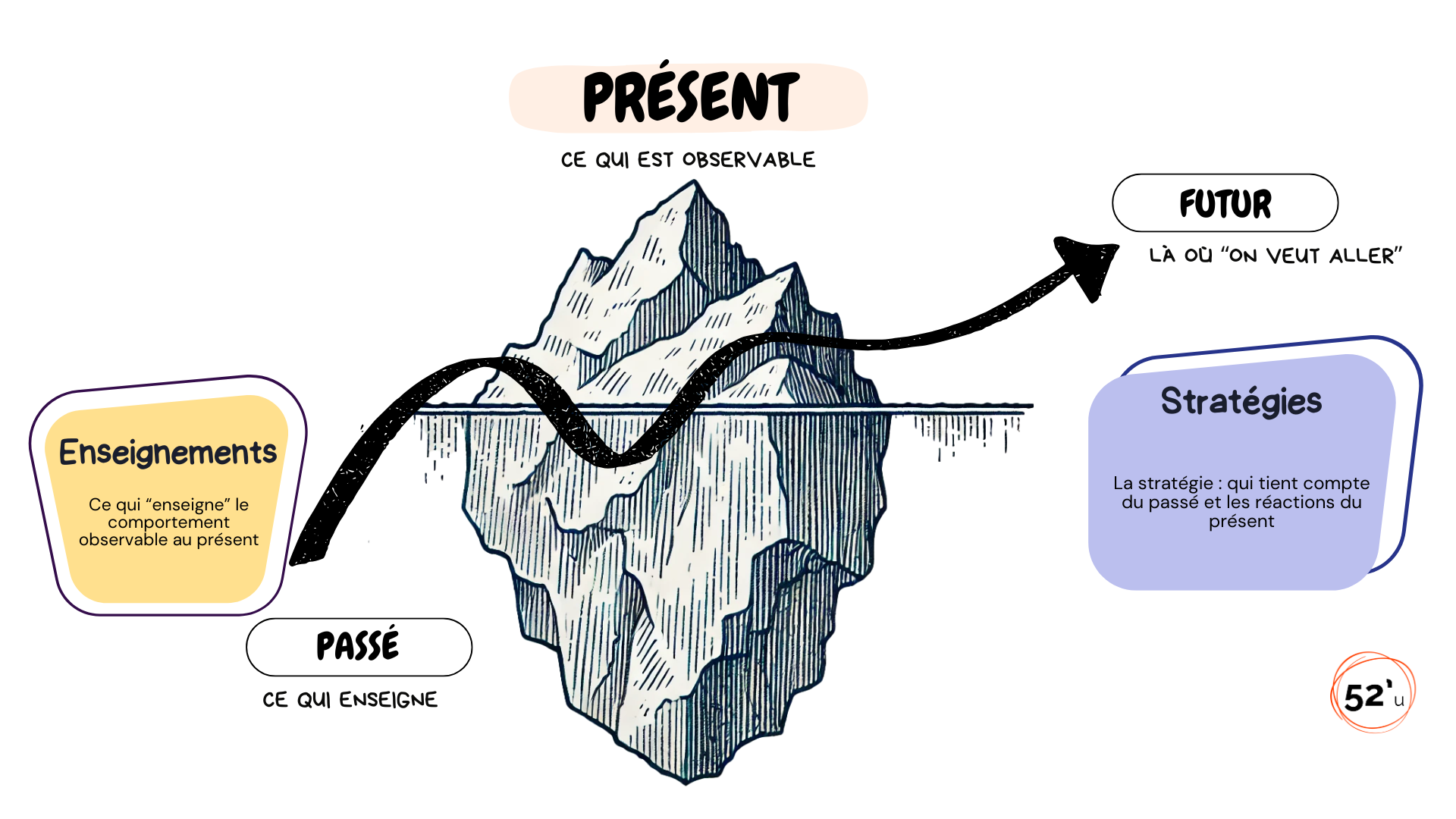

Le consultant observe le présent par l’analyse des comportements et des prises de décision : c’est la partie émergée de l’iceberg, passée à la moulinette. Cette analyse est confrontée à l’histoire pour mieux saisir les racines. Le « WHY » émerge en donnant du sens aux pratiques professionnelles, à la culture d’entreprise, aux choix GO/no-GO. Il aide à faire un pas de côté en apportant un autre angle de vue sur les règles édictées issues de nos expériences.

Je terminerai cette pensée ainsi : ne jamais se réduire à ce dont vous héritez et/ou à ce que vous avez vécu. Ceci reste une matière à travailler. Dans nos frigos mentaux, nous pouvons avoir les mêmes aliments ; reste que les recettes qui les transforment sont individuelles. Soyons les architectes de nos pensées.

Hélène Sido